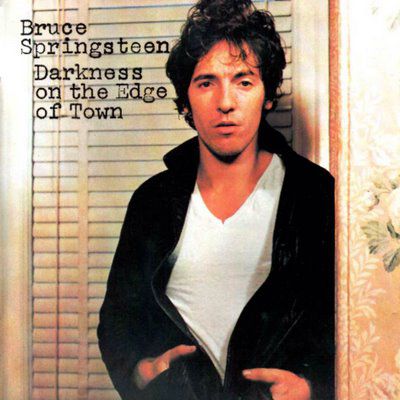

Darkness On The Edge Of Town, Bruce Springsteen, 1978

PREMIERE PUBLICATION SUR POP SUCKS, ROCK ROCKS EN JANVIER 2011

Que place soit faite au rock ! Cette fois-ci, je vais déterrer un monument : Darkness On The Edge Of Town de Bruce Springsteen. Comme vous le savez peut-être, Darkness On The Edge Of Town, ce vénérable album paru un 2 juin il y a trente-deux ans fait en quelque sorte partie de l'actualité. En novembre dernier, Springsteen publiait en effet The Promise, un disque d'outtakes de l'enregistrement original plutôt élogieusement accueillit.

J'ai choisi pour ma part de me concentrer sur l'album original en lui-même car je n'ai pas encore eu la chance – en réalité c'est plus une question de fortune – de me pencher sur l'impressionnant coffret The Promise : The Darkness On The Edge Of Town Story. De plus, même si je trouve passionnant de pouvoir démonter le processus créatif en découvrant cette énorme réédition bourrée de documents inédits réunis dans un superbe packaging vendu la peau du séant, youpi, j'ai encore un espoir que l'oeuvre soit indépendante de l'objet. Le génie sans le vulgaire support physique. Putain quelle classe ! Platon serait fier au Grand Banquet du Rock'n'roll... De plus je n'ai pas attendu ce nouveau battage pour adorer ce disque – même si j'aimerais pouvoir recomposer les échafaudages d'origine autour de l'édifice en construction.

Deux mots sur l'histoire avant de trancher dans le vif du sujet. La production du quatrième album du Boss fut marquée par la lutte acharnée entre lui-même et son manager. Dans l'impossibilité juridique de sortir un enregistrement entre 76 et 78, Darkness On The Edge Of Town, composé de seulement dix chansons, a eu une énorme période de gestation. La légende raconte que plus de soixante-dix chansons ont été écrites par le petit gars du New Jersey. Les spécialistes quant à eux pensent déceler dans ce contexte obscur une explication à la propre noirceur de l'album. Qu'importe l'inquantifiable crédit à accorder à ces « informations » ou « analyses », ce disque est somptueux.

Il y a quelque mois, dans un concert rennais qui a dégénéré quelques minutes en oiseuses mais réjouissantes discussions « d'initiés » – disons de « mélomanes » – les débats étaient les suivants : quels sont les meilleurs albums de Neil Young (1) ; celui de Springsteen ? À la deuxième question, le climat de complicité des connaisseurs s'écroule et tout le monde se dévisage, on s'épie du coin de l'oeil, on dégrafe le holster et on caresse la crosse du six-coups... Le glandu sur scène que tout le monde a oublié, car nous voulons tous briller en société, lance un long mugissement avec son petit Marine Band diatonique de folkeux et gratte sa Takamine acoustique... de Folkeux moderne. Soyons honnête : il y a toujours ce même climat entre grosses têtes quand on en arrive à Bruce Springsteen. En cela, on ne se rend pas compte à quel point Born In The USA et son imaginaire martial a corrodé toute son oeuvre, enfermé les magiciens du E-Street Band dans une fausse image de groupe primaire et primitif et est encore un sujet à vaine polémique – même auprès de gens qui se vantent d'avoir le discernement nécessaire pour éviter ce genre d'écueils simplistes qui désamorcent leurs tentatives désespérées d'intellectualisation du rock. Pourtant, c'est le problème de l'image de Springsteen : pas assez intello, pas assez underbranchouille musicalement. On peut toutefois préciser que les tarés prosélytes dans mon genre inspirent légitimement l'angoisse : « Vache, quand est-ce que ce... va nous bassiner avec Rambo et sa Telecaster ? »

Pour ce qui est de ce blog : c'est chose faite. Je viens définitivement vous bassiner avec cet album qu'il serait tellement idiot de bouder. Pendant la conversation précédemment citée il a était fait mention que l'album avait pris un sacré coup de vieux mais qu'il devait sembler totalement futuriste à l'époque. Sans être noyé sous les synthétiseurs – pourtant déjà employés sur Born To Run en... 1975 – le disque jouit d'une production unique. Le son est ciselé, chirurgical, glacial et brûlant à la fois, la moindre note un peu vive explose dans ce décor dépouillé. J'en veux pour preuve les parties de guitares fugitives et acérées, des chorus qui surgissent et disparaissent en un éclair et qui vous laissent en charpie. Adam Raised A Cain, Candy's Room, Prove It All Night, autant de prétextes pour Springsteen et Van Zandt – le bandana et son gus n'ont intégré le E-Street Band que sur cet album – de faire hurler les guitares dans des solos pas franchement lyriques, pas très ordonnés, de l'énergie brute. L'orgue est mixé avec distance, en arrière et tient pourtant un rôle majeur dans le son de Darkness : les paumés de Racing In The Street savent qu'ils lui en doivent une ; le final est splendide, c'est fou ce qu'on peut faire avec trois notes. Et la batterie, et la batterie ! La batterie... c'est juste dingue. Les fûts sont sous vos yeux, les peaux sont les parois de votre coeur, je deviens complètement taré et dithyrambique, mais qu'importe, et la frappe monstrueuse de Max Wenberg trouve enfin une manière de s'exprimer pleinement. Ça pète de partout, les cymbales fusent, les relances sont tordues et dénudées et le son est exceptionnel ; jetez une oreille à Something In The Night. Finalement Darkness est sûrement le seul album où la présence de Wenberg est à ce point capitale – sur beaucoup il n'est pas forcément aussi remarquable que son prédécesseur. Aujourd'hui ce traitement au naturel et ce mixage transparent paraissent forcément un peu décalés, mais impossible de remettre en cause l'audace de la production et l'identité qu'elle donne à tout le disque.

C'est aussi un disque important pour le changement de ton de Springsteen lui-même. L'album est noir – en même temps avec un titre pareil – et les textes sont franchement angoissés. « Nothing is forgotten or forgiven / When it's your last time aroud / I got stuff running' round my head / That I just can't live down » ; ça sent la joie de vivre, hein ? Les préoccupations sociales qui ne quitteront plus jamais la mythologie springstinienne – c'est ainsi que l'on dit – font aussi leur première véritable apparition. Ici on voit avec admiration et désillusion les valeurs valeurs américaines : du respect pour ces petites gens qui allaient se tuer au boulot pour nourrir leur famille et de l'abattement face à la façon dont ils se faisaient rouler et rouler dessus. Factory (2) est le texte le plus explicite sur le sujet, traité dans ce cas de manière déshumanisée, détachée, précise, et globalement c'est un des thèmes majeurs du disque. Badlands et The Promised Land sont, avec Prove It All Night, les seuls morceaux de bravoure et, même là, on ne tient pas vraiment des singles ! On est à des tirées des délires mégalophoniques de Born To Run. Darkness On The Edge Of Town n'est pourtant pas exempt d'optimisme, mais c'est un optimisme de malheureux : la terre promise qui sera enfin plus clémente ; si l'espoir fait vivre, il faut y croire. Naïveté catholique ? La force poétique et émotionnelle de cet espoir aléatoire est là en tout cas et magnifiquement communiquée à l'auditeur.

Le prosélytisme étant d'autant plus efficace qu'il ne se poursuit pas jusqu'au soporifique le plus total, je me tais maintenant et vous invite vivement à découvrir ou redécouvrir ce diamant noir.

-

: Pour moi Everybody Knows This Is Nowhere, peut-être chroniqué ici un jour. Who knows ?

-

: La légende raconte aussi que Renaud, grand fan de Springsteen, troussa une version française de la chanson. Je suis prêt à tout pour obtenir cette curiosité si jamais il en existe une trace. À tout !

A découvrir aussi

- Nick Cave & the Bad Seeds – Push the sky away, 2013

- Bruce Springsteen – Nebraska, 1982

- The Stranglers – IV Rattus Norvegicus, 1977

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 9 autres membres