Chroniques

Thomas Schoeffler Jr. - Jesus Shot Me Down, 2014

Bonjour les amis ! Je commence cette chronique par quelques excuses : il n'y a pas eu d'article la semaine dernière, c'était parfaitement indépendant de ma volonté mais mon emploi du temps ne le permettait absolument pas.

Toujours est-il qu'aujourd'hui on ne s'attaque pas à un classique, mais à du blues contemporain français. Il s'en est fallu de peu pour que je n'entende peut-être jamais parler de Thomas Schoeffler Jr., mais par un heureux fait de programmation et d'alignement stellaire le lascar a atterrit au Festival des Voix des Pays à Fougères où mon sondier exerçait sa délicate activité ; et, comme la délicatesse le connaît, il a eu la délicate attention de m'offrir le dernier album en date en guise de cadeau d'anniversaire et là je dois bien dire : merci Pierrôt !

Pour commencer, je précise que je ne sais presque rien de Thomas Schoeffler Jr. si ce n'est qu'il est français, qu'il a aussi peu de cheveux qu'il a de barbe et qu'il propose un one-man-band solide, certes, mais surtout inspiré et très réjouissant. Puisque de réjouissance il est question je vais tâcher de transmuter mon ignorance en atout : aujourd'hui c'est une chronique à l'aveugle ; je ne sais rien de l'artiste alors je ne vais parler que du disque, sans considérations parasites, juste pour le bonheur de parler de bonne musique.

Jesus Shot Me Down est, ou du moins serait, le second album de Thomas Schoeffler Jr. et, si j'en crois le site d'Echo Productions qui produit – enfin, je pense – le disque, il est censé sortir en janvier prochain. J'ai dit qu'il serait question de blues contemporain aujourd'hui ; c'est bien sûr une question de point de vue ; musicalement parlant on serait plus en présence d'une country très très roots, mais on ne peut nier que l'âpreté qui parcours tout le disque et son esprit général sont tout teintés de bleu. Et c'est pour le mieux : peut-être que le blues est un sentiment avant d'être une musique et que trois-quarts de siècles après la mort de Mr. Robert Johnson je ne vais pas me plaindre si des gens talentueux portent un peu de son héritage sur leurs épaules et beaucoup dans leur coeur sans pour autant se sentir obligé de se livrer à un travail de copiste qui m'assommerait à mort en une paire de chansons. Voilà, maintenant que cette question de point de vue est réglée, vous prendrez cette musique comme bon vous semble, mais je pense que quoi qu'il arrive vous apprécierez !

La plupart des chansons sont basées sur une guitare acoustique qui balance des plans extrêmement efficaces et parfois relativement costauds mais toujours jouée avec aisance et énergie. One-man-band oblige, l'ami Thomas se sert aussi de la partie inférieure de son corps pour latter énergiquement une stomp-box et un tambourin ainsi que de la partie verticalement opposée pour souffler plutôt bien dans ses harmonicas et donner un peu de voix qui, bien que toujours juste, ne sonne pas toujours extrêmement assurée. On trouvera aussi de la guitare électriques sur quelques titres plus musclés comme « I Dug a Hole », un peu de pedal-steel (1) et c'est marre... Et c'est très bien comme ça ; le disque jouit évidemment d'une belle cohérence, c'est très brut, très roots, absolument jamais chiant et l'énergie qui est mise dans le jeu, bien mieux qu'être simplement préservée, est sublimée. La meilleure démonstration de la manière dont la mayonnaise prend est le titre qui donne son nom à l'album « Jesus Shot Me Down » : un riff de guitare simple, une ligne d'harmo qui ne l'est pas beaucoup moins, mais une belle énergie, une vraie implication dans le jeu et je peux vous jurer que ça fait toute la différence. Il pourrait y avoir toute une prod' de malade derrière – le morceau s'y prêterait aisément de par sa structure – et des arrangements dans tous les sens(2) que le titre ne fonctionnerait pas mieux, ne gagnerait même pas en puissance tout ce qu'il perdrait en identité. De toute manière, même si ce n'est l'affaire que de quelques titres, Thomas Shoeffler Jr. sait envoyer du gros quand c'est nécessaire et ne requière pas plus d'aide extérieure pour faire le taf comme il faut comme avec le très électrique « At the Mill » qui vous balance un plan slide puissant à souhait et qui démontre à nouveau à quel point les éléments pourtant très simples d'une one-man-band peuvent donner à entendre quand ils sont bien gérés(3). On trouve aussi quelques chansons plus calmes qui ont une odeur de feu de camp et de redneck en salopette comme « Atomic Number 79 », un peu trop classique mais très jolie dans son genre ou l'excellente reprise de Hank William « Lonesome Whistle » où un gars de la montagne vient gratouiller en copain avant de pousser la chansonnette en duo sur un des meilleurs titres de l'album, « Home », très très beau point d'orgue pour cette galette très réussie. Je vous parlerai bien des textes, mais je n'ai eu l'album qu'il y a quelques jours et je n'ai pas eu le temps de m'y pencher : ce que j'ai capté d'une oreille me dit que c'est quand même assez saignant par moments...

Un petit mot sur la production avant de vous laisser regarder sur les internets où aller voir Mr. Thomas Schoeffler Jr. en concert pour piller son stock de disques et recueillir auprès de lui toutes les infos que je n'ai pu vous donner. C'est ma seule vraie réserve à vrai dire. Et pourtant c'est très bien fait. La prise de son de la voix en particulier sonne vraiment à l'ancienne, la reverb très courte et transparente bien qu'un peu pointue rend bien le côté roots... mais il y a un je ne sais quoi qui me chiffonne... Allez savoir avec ces choses là... Peut-être la guitare acoustique est-elle un peu trop propre alors que, dans ce style, je les aime un brin enrouées avec l'écharpe autour du manche et les cordes un brin usées. Peut-être aussi qu'il y a un manque général d'aigus ; je vois le parti-pris, justement pour accentuer le côté roots, mais je trouve que ça tue aussi le naturel du son des instruments(4) et confère une atmosphère un peu bâtarde à l'ensemble ; la stomp-box étant mixé dans le bas du bas – ce qui est pratiquement la seule manière de faire sonner une stomp autrement que comme une planche – on sent quand même un petit manque d'équilibre. Je précise cependant que ceci n'est qu'une réserve personnelle, la production ne souffre aucunement d'un défaut de qualité en soi.

Voilà, bon il joue où Thomas Shoeffler Jr ? J'ai une petite valise de questions à poser pour pouvoir finir ce papier... En attendant, c'est vraiment un très bon disque, sans artifices, sans esbroufe à deux balles, ça sent la terre, le feu, l'émotion, le vrai. À suivre ?

1 : Jouée par Jean-Yves Lozach. Je ne sais absolument pas qui est ce monsieur. Je précise pour la forme. Voilà, voilà... Il joue très bien, au passage.

2 : Ici on s'est humblement contenté de faire entrer une guitare électrique.

3 : Je vous recommande aussi chaudement Mr. Bonz, dans un style très rockab' ; c'est vraiment excellent.

4 : J'évoquais les gars de la montagne (dont je vous donnerai des nouvelles sous peu d'ailleurs) un peu plus haut et leur tout premier album, Spring Time Coming, était admirable à ce niveau, évitant tous les pièges de ce type de prod' avec le sourire aux lèvres et une classe insolente.

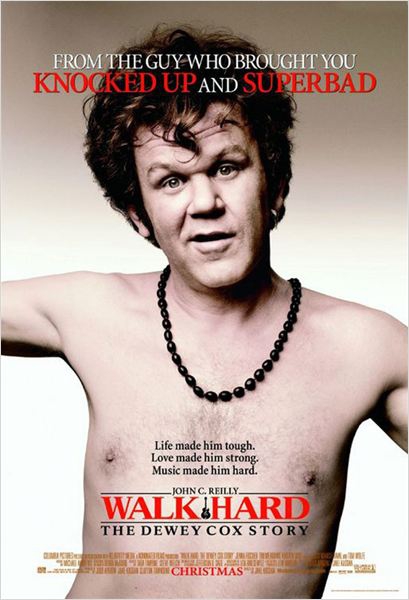

Jake Kasdan –Walk Hard, the Dewey Cox Story, 2007

Décidément, je parle beaucoup de cinéma cette saison... Le film d'aujourd'hui est vraiment cool. Walk Hard est une parodie de biopic où nous suivrons la vie, l'oeuvre et la carrière de Dewey Cox, génie tourmenté de sa naissance à sa mort. Vous l'aurez compris dès la lecture du nom « Cox » – qui se prononce en anglais comme le pluriel de bite et qui sera bien sûr un ressort exploité jusqu'à la corde – on va flirter avec le débile d'un bout à l'autre du film.

Le destin se précipitera sur le pauvre Dewey Cox encore enfant dans les années 40, dans la ferme familiale où il causera accidentellement la mort de son frère ainé, anéantissant toute possibilité de relation saine avec son paternel taciturne et dur comme la pierre. Mais son talent naturel pour la musique lui apparaîtra comme une possibilité de salut, un sens à sa vie et l'occasion de rendre son père à nouveau fier de lui. Pas vache dans un premier temps, le destin lui offre une carrière incroyable et son tube, « Walk Hard », le propulse en un instant aux côtés des plus grands où les drogues et les femmes faciles vont à nouveau se disputer son âme.

On ne peut pas vraiment dire que l'histoire de Walk Hard soit son point fort. Le fait qu'elle soit un énorme cliché n'est pas un problème ; on en a besoin pour pouvoir faire les liens avec des personnalités bien réelles et souligner le côté parodique du film. C'est plus son traitement qui est laborieux : quelques personnages clés sont à peine esquissés, d'autres, comme le manager de Dewey semblent tout simplement apparaître en plein milieu du film, sans présentation préalable, les histoires d'amour s'enchainent sans qu'on ne comprenne vraiment jamais ce qu'elles représentent pour Dewey occasionnant du coup quelques scènes longuettes où, faute de toute implication émotionnelle, on s'emmerde un peu. C'est triste parce que cette histoire était assez simple à raconter... Ce n'est pas un gros reproche que je formule ici, mais ça plombe forcément un peu le reste et c'est très dommage parce que le film a aussi de très beaux atouts. Le premier d'entre-eux c'est John C. Riley(1), un second couteau du cinéma américain dont vous connaissez forcément le visage et qui est parfait dans son rôle où il est fortement encouragé à cabotiner. Autre atout, bien qu'il soit à double tranchant : l'humour. Je précise « à double tranchant » parce que c'est débile. C'est totalement débile. Tout le monde ne rentrera pas dans le film, c'est certain. Les gags, sont souvent lourds, répétitifs, appuyés et... débiles. Si vous êtes amateur en revanche, vous allez vous régaler et profiter d'autant mieux de ce qui fait l'intérêt du film : la musique qu'il pastiche et le monde de la musique qu'il dépeint. Parodie affichée de Walk The Line(2) (2005) sorti deux ans plus tôt, le film ne se contente pas de pasticher du Johnny Cash est c'est une très bonne chose car cela permet de multiplier les références et de tisser, certes un brin rapidement et artificiellement, une histoire de la musique du XXème siècle. On voit ainsi le jeune Dewey taper le blues avec deux vieux blacks à l'épicerie du coin, chanter, à la fête de son école, une adorable chanson façon Roy Orbison qui déchainera les puritains et détachera les culottes, remplacer le chanteur noir de la boîte où il officie en tant qu'homme de peine au pied levé, écrire son premier succès country rock, connaître la gloire, croiser Franckie Muniz(3) en Buddy Holly et surtout Jack White (hilarant) en Elvis, se marier, divorcer, se remarier, partir se péter la tête au LSD en Inde en compagnie des Beattles(4), devenir fou, tenter de composer son chef-d'oeuvre en réunissant des centaines de musiciens de tous les coins du globes autour d'une chèvre, redevenir fou, toucher le fond, animer une émission de télé has-been, se ranger des bécanes, revenir, etc... Toujours est-il que les compositions troussées pour le film sont bien fichues et que le son des différentes époques est assez bien rendu, sans pour autant donner dans l'archéologie sonore ou dans une maniaquerie déplacée. La réalisation est en revanche assez basique et les idées de mise en scène assez pauvres, le film se fiant d'avantage à ses gags et ses acteurs pour tenir le spectateur éveillé.

Je vous laisse vous dégotter ce film avec ce dernier conseil : tenez-vous éloignés de la V.F(5) ! Je le répète, il faut être client de ce genre d'humour, mais on ne peut nier que ce portrait d'une icône fictive, tout pastiche qu'il soit, fait mouche et se fait l'écho déformé d'une carrière musicale « idéale » universelle, compulsant les clichés avec bonheur.

NOTES :

1 : Son premier rôle au cinéma était dans Outrages (1989) de Brian De Palma. Ça donne le ton. Mais il a aussi tourné pour Scorsese à deux reprises, plusieurs pour l'immense Paul Thomas Anderson et dans le tout dernier film de Monsieur Robert Altman, The Last Show (2006), un film dont je vous reparlerai très probablement. Bref, il a une carrière longue comme le bras et belle comme un camion.

2 : Walk The Line est le biopic de Johnny Cash sorti en 2005 et réalisé par James Mangold. Le découpage de Walk Hard est assez similaire et les nombreuses analogies entre le véritable artiste et l'artiste de fiction sont nombreuses : l'enfance dans une ferme de l'Arkansas, les débuts logiquement country, le succès, la drogue, etc...

3 : L'interprète de Malcolm. C'est plus clair comme ça.

4 : Avec Jack Black en Maca ! À noter que les deux s'étaient déjà croisés en 2006 dans un autre film rock : Tenacious D in The Pick of Destiny de Liam Lynch.

5 : La V.F n'est pas honteuse, elle fait même quelques efforts louables par moments, mais traduire totalement le film et sa montagne de jeux de mots – au ras du bitume, certes, mais jeux de mots quand même ! – est tout simplement impossible.

Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath, 1973

Allez, retour dans mes chères années 70 avec un énorme succès du groupe de heavy metal britannique Black Sabbath.

Sabbath Bloody Sabbath est le cinquième du groupe et le premier à marquer réellement une évolution dans son son. Mais présentons brièvement le groupe pour commencer – et remettre un peu les pendules à l'heure de ceux qui croient qu'Ozzy se chargeait de tout car rien n'est plus faux... À cette période et jusqu'à la fin des années 70, la composition du groupe sera stable : Bill Ward à la batterie, Ozzy Osbourne au chant, Geezer Butler à la basse, qui écrit les paroles des morceaux et surtout Tony Iommi, le créatif. Le guitariste, amputé de deux doigts à la main droite a développé un jeu bien à lui et une véritable culture pour les rifs bien lourds ; il accordait aussi sa guitare plus bas pour que les cordes, plus molles, opposent un peu moins de résistance et donnent ce son lourd qui fait la signature sonore de Black Sabbath.

Étant donné que presque toute la scène hard-rock et metal – et bien plus encore à dire vrai – se réclame plus ou moins de Black Sabbath et que les ventes du groupe ont toujours été bonnes, difficile de dire si ce disque en particulier a eu plus d'influence qu'un autre. Ce qui est sûr c'est qu'il a très très bien marché, se hissant notamment à la quatrième place des charts britanniques. Il a même si bien marché qu'il a donné du grain à moudre aux ligues de culs-serrés-bien-pensants-américains-religieux-puritains-parents-responsables-j'en-passe-et-des-diableries qui ont vu là une invitation divine à mener croisade contre l'ennemi sataniste et ses hordes de rockers du Démon qui mutilaient l'esprit de leurs enfants... Mais en ce qui me concerne, j'ai choisi de parler de ce disque en particulier car je le trouve très intéressant. Sabbath Bloody Sabbath, sans jamais se trahir, est d'une richesse incroyable et les compositions sont presque toutes remarquables d'ouverture sur à peu près tous les genres musicaux et toutes les influences. Et pourtant cet album n'est pas né sans douleur : « We got really discontent. Everybody was sitting there waiting for me to come up with something. I just couldn't think of anything(1). » Même Tony Iommi, le grand Tony Iommi, la tête pensante du groupe, était à sec...

Composé après quatre albums sortis coup sur coup entre deux tournées, Black Sabbath se retrouve dans la même situation que presque tous les groupes de rock qui se sont retrouvés à courir se genre de marathon : tout le monde à le nez dans la poudre, la bouteille à la main et la cervelle qui coule par les narines. L'enregistrement du cinquième album sera la toute première pause du quatuor depuis sa création. En toute logique, les morceaux sont beaucoup plus apaisés. D'autant plus apaisé que le groupe a emménagé dans une "véritable" demeure hantée, le Clearwell Castle dans la forêt de Gloucestershire où le groupe le plus occulte de Grande-Bretagne se sent forcément encore mieux qu'à la maison... Les riffs de Tony Iommi sont toujours aussi saignants quand il a décidé qu'il en serait ainsi et les hurlements disgracieux d'Ozzbourne sur la chanson titre en ont poussé plus d'un à arrêter aussi sec l'écoute de l'album, mais il y a aussi moult moment de pure poésie obscure et de rêverie embrumée. Prenez par exemple « National Acrobat » : la chanson est une petite perle de composition avec plusieurs évolutions et un final qui tue à la double pédale, un vrai bon morceau de heavy metal. Et le disque d'enchaînner aussi sec par l'instrumental « Fluff », une berceuse décadente où Tony délire avec piano, clavecin et guitare acoustique qui lorgne vers les compositions baroques et la musique savante. Et on continue avec le monstrueux « Sabbra Cadabra » qui est totalement dingue : un riff de guitare incroyable, le piano et le synthétiseur totalement perché de Rick Wakeman de Free venu en copain(2) et un Ozzy en pleine transe. Je ne vous énumère pas tous les titres, ils sont tous excellents même si j'ai un peu de mal avec le riff de synthé bien à l'ancienne de « Who Are You » malgré tout ce que le morceau propose d'intéressant par ailleurs ou l'arrangement pour cordes de « Spiral Architect » qui s'intègre bien dans le délire occulte du groupe mais qui a mal subit les outrages du temps...

Allez, on allumes ses bougies noires, on zigouille le poulet(3) et on ouvre grand les esgourdes : aujourd'hui c'est le Sabbath Noir ! Un disque indispensable à mes yeux qui ravira les amateurs de metal et de rock progressif, un grand classique à défaut d'être le plus grand du groupe, un titre qaue votre subjectivité décernera bien mieux que moi...

NOTES :

1 : Jerry Ewing & Bill Ward [citant Tony Iommi] in Classic Rock Magazine, Londres, Mars 2009

2 : Il paraît même que Led Zeppelin aurait enregistré une version de « Sabbra Cadabra » en jam session avec leurs grands potes de Black Sabbath pendant les enregistrements de l'album. Je n'ai pas les sources nécessaires sous la main pour vérifier ça, mais ça mérite une petite enquête !

3 : Si vous n'avez pas de vierge sous la main.

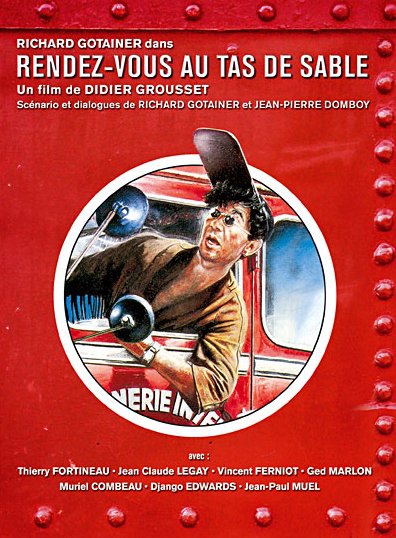

Didier Grousset - Rendez-vous au tas de sable, 1990

Bonjour les amis !

Ça fait un petit moment que je voulais vous parler de ce film qui a le bon goût de m'avoir toujours bien fait marrer, ne serait-ce que pas son titre qui m'a longtemps intrigué... Après enquête, « Rendez-vous au tas de sable » est une expression, que je n'ai absolument jamais entendu de ma vie, qui est utilisée pour signifier à des partenaires musicaux qu'on est totalement paumé et que, partition ou pas, on joue au radar et qu'on va se planter sous peu...

Nous suivrons ici les aventures de Nickel, dépanneur de son état et doué d'un talent naturel et instinctif pour la magouille et la débrouille. Le bonhomme va se retrouver manager d'un groupe de « rock » tout ce qu'il y a de plus ringard, puis chanteur au sein de celui-ci, ce qui le conduira à travailler pour la maison de disque de Starkey dont il va essayer de profiter et semer un bon gros bordel...

Le film, écrit pas Richard Gotainer, qui interprète également le rôle principal est victime du même mal qui ronge l'immense majorité des comédies françaises : dans sa construction et ses ficelles scénaristiques, il est tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, il l'est beaucoup moins dans son approche de l'univers et dans le ton qu'il emploi et c'est son principal argument : ce petit film a un charme fou. Les scènes avec le groupe sont vraiment marrantes, les comédiens parfois un peu à côté de leurs pompes, mais souvent très drôles et surtout, il y a des ces répliques débiles ! Le coup des « couilles en or avec les poils en diamants » ma toujours scié les miennes en particulier... Une réflexion sur les groupies est aussi dans mon panthéon de la réplique con : « Tu cherchais une nana qui bouge bien... autour de ta bite ? » Musicalement, c'est très très sage, mais ça reste franchement poilant, la parodie de l'Eurovision à la fin atteint des sommets de crétinimisme, mais s'avère assez juste, il y a quelques clips idiots dont un qui égratigne sans complexe Gainsbourg et Bashung d'un seul coup ce qui me fait forcément plaisir et surtout il y a LA scène pour laquelle le film mérite d'être vu de toute manière : le combat de rock ! C'est culte de chez culte et les leader des Attilaz', le groupe fictif à mi-chemin entre Kiss et un camembert que nos héros doivent affronter guitares aux poings sur un ring, est même doublé par un Bernie Bonvoisin en grande forme...

Allez, je vous le recommande !

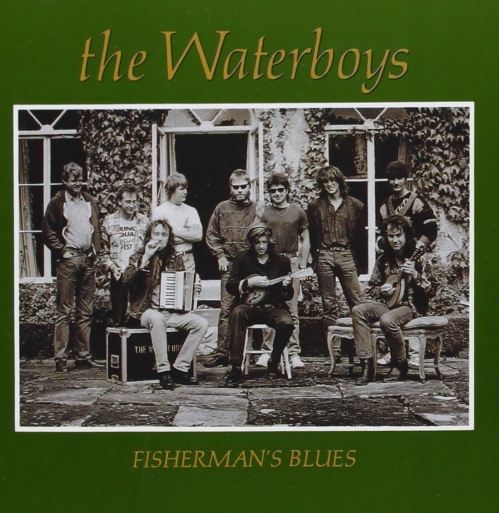

The Waterboys – Fisherman's Blues (1988) et Room To Roam (1990)

Bonjour les amis !

On a un peu oublié les Waterboys de nos jours et, comme j'exècre l'injustice, il convient de remettre un peu les pendules à l'heures et les lauriers sur la tête de leur légitime propriétaire comme le plus digne des galurins.

Nous aurons à n'en pas douter l'occasion de reparler de Mike Scott et de la carrière du groupe plus en détail ; nous-nous pencherons aujourd'hui sur leur brève carrière irlandaise – et la fin de la première vie des Waterboys qui se sépareront en 1993 pour ne revenir que dix ans plus tard. Car c'est bien connu, dès que Mike Scott et ses comparses se posent quelque part, ils tapent le boeuf avec tout le monde et en Irlande c'est dans le coin de Galway, sur la côte ouest, qu'ils vont un temps écumer les pubs à la recherche de partenaires de jeu. C'est ainsi qu'a vu le jour Fisherman's Blues.

Certes, en bon écossais, Scott n'a pas eu trop de mal à intégrer les fiddles, accordéons, mandolines ou autres ustensiles musicaux chers aux irlandais et autres celtes à sa tambouille, mais l'évolution artistique du groupe est notable. Le folk a toujours été un pilier du son des Waterboys, mais les influences étaient aussi souvent à pêcher de l'autre côté de l'Atlantique que dans les highlands, « comme si Lou Reed rencontrait Van Morrisson, accomagnés par U2(1) ». Mais aux premiers pas sur les terres de Morrisson et de U2, le Waterboys éjectent l'indélicat dernier ingrédient de leur musique et signent leur meilleur album. Les guitares électriques sont gentiment remisées dans leurs étuis, mais le violon de Steve Wickham trouve fort à faire. Scott lui-même n'a jamais paru aussi épanoui et son style parlé-chanté est enfin parfaitement maîtrisé et trouve magnifiquement sa place au sein d'une musique bâtarde qui lui va comme un gant et s'avère d'un raffinement rare pour un disque de folk. Fidèle à lui-même, Scott est un véritable lettré et rend quelques hommages à sa terre d'adoption en reprenant du Van Morrisson, en adaptant du Yeats et se fait plaisir en logeant du Woodie Guthrie et du Lennon et Maca au milieu de tout ça sans que cela ne paraisse jamais décousu. Ajoutez encore une pléthore d'invités – et donc d'instruments –et quelques titres produits pas le grand Bob Johnston(2) himself et le tableau est tout simplement parfait. Je compte d'ailleurs le titre « Fisherman's Blues » qui ouvre l'album dans mon panthéon personnel des morceaux qui tuent.

Deux ans après ce coup de maître génial qu'est Fisherman's Blues, les Waterboys reviennent avec un Room to Roam où ils ont réinjecté un peu de rock et leurs premières influences plus purement américaines pour poursuivre sereinement leur période irlandaise sans faire deux fois le même disque. Ce nouvel album est beaucoup plus récréatif(3) que le précédent, mais ne vous inquiétez pas : c'est une bonne grosse baffe quand même ! Nom de Zeuz, qu'est-ce que ça joue ! Le talent de Mike Scott est plus insolent que jamais et le disque fait sans complexe un grand écart parfait dès son ouverture : « In Search of a Rose », une magnifique petite ballade aux allures de prière enchaine avec « Song From the End of the World » qui déménage tout sur son passage, sans complexes et dans la bonne humeur. Bien que plus produit que le précédent, cet opus n'est pas habité du même souffle épique – sauf avec le titre « Islandman » peut-être –, mais se fait tranquillement son nid dans une atmosphère plus intimiste, fait mouche à chaque fois qu'il tente quelque chose et les thèmes mémorables pleuvent dès que ça commence à taper du pied : c'est du tout bon !

Amateurs de musique, ne comptez pas sans Mike Scott et les Waterboys ! Ces deux albums irlandais sont parfaits pour découvrir et au moins l'un des deux est un chef d'oeuvre incontestable, ça devrait valoir le coup, non ?

NOTES :

1 : Michka ASSAYAS (sous la direction de), Dictionnaire du Rock, « Waterboys (the) », Coll. Bouquins, Robert Laffont, Paris, 2000, p. 2110

2 : Allez voir ma chronique sur Songs of Love and Hate (1971) de Leonard Cohen ; la production de ce disque est absolument exemplaire. Plus généralement vous pouvez aussi vous pencher sur tous les albums de Johnny Cash produits fin 60, début 70. Et puis il y a eu Dylan... et d'autres... En fait, il faudrait peut-être que je fasse un article sur Johnston, ça serait plus simple, non ?

3 : Le ton est donné directement sur la jaquette du disque où les musiciens sont embarqués hilares dans un manège de foire... quiconque s'attend à un requiem après ça est un con.