Thomas Schoeffler Jr. - Jesus Shot Me Down, 2014

Bonjour les amis ! Je commence cette chronique par quelques excuses : il n'y a pas eu d'article la semaine dernière, c'était parfaitement indépendant de ma volonté mais mon emploi du temps ne le permettait absolument pas.

Toujours est-il qu'aujourd'hui on ne s'attaque pas à un classique, mais à du blues contemporain français. Il s'en est fallu de peu pour que je n'entende peut-être jamais parler de Thomas Schoeffler Jr., mais par un heureux fait de programmation et d'alignement stellaire le lascar a atterrit au Festival des Voix des Pays à Fougères où mon sondier exerçait sa délicate activité ; et, comme la délicatesse le connaît, il a eu la délicate attention de m'offrir le dernier album en date en guise de cadeau d'anniversaire et là je dois bien dire : merci Pierrôt !

Pour commencer, je précise que je ne sais presque rien de Thomas Schoeffler Jr. si ce n'est qu'il est français, qu'il a aussi peu de cheveux qu'il a de barbe et qu'il propose un one-man-band solide, certes, mais surtout inspiré et très réjouissant. Puisque de réjouissance il est question je vais tâcher de transmuter mon ignorance en atout : aujourd'hui c'est une chronique à l'aveugle ; je ne sais rien de l'artiste alors je ne vais parler que du disque, sans considérations parasites, juste pour le bonheur de parler de bonne musique.

Jesus Shot Me Down est, ou du moins serait, le second album de Thomas Schoeffler Jr. et, si j'en crois le site d'Echo Productions qui produit – enfin, je pense – le disque, il est censé sortir en janvier prochain. J'ai dit qu'il serait question de blues contemporain aujourd'hui ; c'est bien sûr une question de point de vue ; musicalement parlant on serait plus en présence d'une country très très roots, mais on ne peut nier que l'âpreté qui parcours tout le disque et son esprit général sont tout teintés de bleu. Et c'est pour le mieux : peut-être que le blues est un sentiment avant d'être une musique et que trois-quarts de siècles après la mort de Mr. Robert Johnson je ne vais pas me plaindre si des gens talentueux portent un peu de son héritage sur leurs épaules et beaucoup dans leur coeur sans pour autant se sentir obligé de se livrer à un travail de copiste qui m'assommerait à mort en une paire de chansons. Voilà, maintenant que cette question de point de vue est réglée, vous prendrez cette musique comme bon vous semble, mais je pense que quoi qu'il arrive vous apprécierez !

La plupart des chansons sont basées sur une guitare acoustique qui balance des plans extrêmement efficaces et parfois relativement costauds mais toujours jouée avec aisance et énergie. One-man-band oblige, l'ami Thomas se sert aussi de la partie inférieure de son corps pour latter énergiquement une stomp-box et un tambourin ainsi que de la partie verticalement opposée pour souffler plutôt bien dans ses harmonicas et donner un peu de voix qui, bien que toujours juste, ne sonne pas toujours extrêmement assurée. On trouvera aussi de la guitare électriques sur quelques titres plus musclés comme « I Dug a Hole », un peu de pedal-steel (1) et c'est marre... Et c'est très bien comme ça ; le disque jouit évidemment d'une belle cohérence, c'est très brut, très roots, absolument jamais chiant et l'énergie qui est mise dans le jeu, bien mieux qu'être simplement préservée, est sublimée. La meilleure démonstration de la manière dont la mayonnaise prend est le titre qui donne son nom à l'album « Jesus Shot Me Down » : un riff de guitare simple, une ligne d'harmo qui ne l'est pas beaucoup moins, mais une belle énergie, une vraie implication dans le jeu et je peux vous jurer que ça fait toute la différence. Il pourrait y avoir toute une prod' de malade derrière – le morceau s'y prêterait aisément de par sa structure – et des arrangements dans tous les sens(2) que le titre ne fonctionnerait pas mieux, ne gagnerait même pas en puissance tout ce qu'il perdrait en identité. De toute manière, même si ce n'est l'affaire que de quelques titres, Thomas Shoeffler Jr. sait envoyer du gros quand c'est nécessaire et ne requière pas plus d'aide extérieure pour faire le taf comme il faut comme avec le très électrique « At the Mill » qui vous balance un plan slide puissant à souhait et qui démontre à nouveau à quel point les éléments pourtant très simples d'une one-man-band peuvent donner à entendre quand ils sont bien gérés(3). On trouve aussi quelques chansons plus calmes qui ont une odeur de feu de camp et de redneck en salopette comme « Atomic Number 79 », un peu trop classique mais très jolie dans son genre ou l'excellente reprise de Hank William « Lonesome Whistle » où un gars de la montagne vient gratouiller en copain avant de pousser la chansonnette en duo sur un des meilleurs titres de l'album, « Home », très très beau point d'orgue pour cette galette très réussie. Je vous parlerai bien des textes, mais je n'ai eu l'album qu'il y a quelques jours et je n'ai pas eu le temps de m'y pencher : ce que j'ai capté d'une oreille me dit que c'est quand même assez saignant par moments...

Un petit mot sur la production avant de vous laisser regarder sur les internets où aller voir Mr. Thomas Schoeffler Jr. en concert pour piller son stock de disques et recueillir auprès de lui toutes les infos que je n'ai pu vous donner. C'est ma seule vraie réserve à vrai dire. Et pourtant c'est très bien fait. La prise de son de la voix en particulier sonne vraiment à l'ancienne, la reverb très courte et transparente bien qu'un peu pointue rend bien le côté roots... mais il y a un je ne sais quoi qui me chiffonne... Allez savoir avec ces choses là... Peut-être la guitare acoustique est-elle un peu trop propre alors que, dans ce style, je les aime un brin enrouées avec l'écharpe autour du manche et les cordes un brin usées. Peut-être aussi qu'il y a un manque général d'aigus ; je vois le parti-pris, justement pour accentuer le côté roots, mais je trouve que ça tue aussi le naturel du son des instruments(4) et confère une atmosphère un peu bâtarde à l'ensemble ; la stomp-box étant mixé dans le bas du bas – ce qui est pratiquement la seule manière de faire sonner une stomp autrement que comme une planche – on sent quand même un petit manque d'équilibre. Je précise cependant que ceci n'est qu'une réserve personnelle, la production ne souffre aucunement d'un défaut de qualité en soi.

Voilà, bon il joue où Thomas Shoeffler Jr ? J'ai une petite valise de questions à poser pour pouvoir finir ce papier... En attendant, c'est vraiment un très bon disque, sans artifices, sans esbroufe à deux balles, ça sent la terre, le feu, l'émotion, le vrai. À suivre ?

1 : Jouée par Jean-Yves Lozach. Je ne sais absolument pas qui est ce monsieur. Je précise pour la forme. Voilà, voilà... Il joue très bien, au passage.

2 : Ici on s'est humblement contenté de faire entrer une guitare électrique.

3 : Je vous recommande aussi chaudement Mr. Bonz, dans un style très rockab' ; c'est vraiment excellent.

4 : J'évoquais les gars de la montagne (dont je vous donnerai des nouvelles sous peu d'ailleurs) un peu plus haut et leur tout premier album, Spring Time Coming, était admirable à ce niveau, évitant tous les pièges de ce type de prod' avec le sourire aux lèvres et une classe insolente.

La pensée, son contraire et Charlie...

Difficile d'attaquer ce billet pas mes voeux... putain, c'est terrible mes enfants, qu'est-ce qui s'est passé bon Dieu ? Mercredi dernier, je devais attaquer mon premier petit texte de l'année pour ce blog. Mon I-pod, posé sur la table à côté de moi, s'allume une fois en silence. Puis, à nouveau, l'écran s'illumine d'une nouvelle notification. Une autre la suit, et encore une autre. L'appareil se retrouve bientôt à clignoter en rafale bêtement, criblé d'informations fusant de toutes parts du flux continu du net. Pas besoin de vous le rappeler, vous savez tous ce qui s'est passé.

J'ai passé cette journée totalement anesthésié comme sous l'effet d'une énorme mandale. J'ai judicieusement choisi de déserter mon cours de boxe et l'expérience physique de ce traumatisme pour aller marcher avec une foule immense puis célébrer la mémoire des anars innofensifs tombés sous les balles de fascistes qui rêvaient d'être spirituels en dégommants quelques bières en bonne compagnie. Et là... on s'est surpris à bien rigoler... La gorge un peu serrée parfois, mais on a rit. On a ressorti nos vannes préférées lues au fil des années, ironisé sur les déclarations « prophétiques » de Charb qui « préférait crever tout de suite » ou « mourir debout que vivre à genoux » et même franchement rit en réalisant le jeu de mot que créait l'usage du terme « prophétique ».

Après... ce truc me hante depuis. L'impossibilité de ce qui s'est passé me pèse sur la conscience. Mais c'est arrivé. Je ne peux pas résoudre cette équation morbide pour le moment. L'endoctrinement et le conditionnement sont pour moi des notions quasi-abstraites, je n'ai aucune représentation mentale de tout ça. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre le fanatisme non plus. Même le fascisme, dont on a maintes fois démontré le fonctionnement, me dépasse. Je n'ai aucun problème à me représenter la folie, a comprendre que le cerveau est un organe complexe qui peut se dérégler, balancer anarchiquement des décharges chimiques mal dosées, vous faire agir de manière irrationnelle et dangereuse... Mais l'asservissement d'un esprit à une idéologie ça me fend le coeur et ça me retourne le cerveau ; je n'y comprends rien.

Par contre, la subversion est un concept qui m'est plus familier. Un dessin c'est terriblement subversif. Parce que tout le monde peut le comprendre. L'humour est encore pire. Une bonne grosse blague bien grasse qui vous scandaliserait en temps normal peut vous faire pouffer malgré vous si elle est bien balancée. L'esprit fait le reste et d'interrogations en pistes de réponse on se retrouve à penser ! Penser ? Penser ! Pensez-vous donc ! L'idéologie se doit de refuser la pensée, l'idéologie se doit de dicter la morale, d'être morale et de condamner tout ce qui ne l'est pas, l'idéologie ne peut tolérer qu'elle-même, l'idéologie ne peut accepter aucune attaque quant à son bien fondé. Alors la pensée, l'idéologie vous pensez bien qu'elle la combat, la pauvre ! Ce pauvre petit phénomène auquel même le plus obtus des esprit se confronte au moins une fois dans sa vie est un terrible risque : la pensée passe par l'interrogation, l'interrogation amène le doute et le doute fait partie des nombreux mots que l'idéologue éclairé a reporté dans son livre noir aux côtés de tous les autres mots qui peuvent détruire sa doctrine. L'idéologie ça ne défend rien, ça ne se bat pour rien. Les causes prétendues ne servent qu'à rallier des fidèles, sa seule finalité, sa seule raison d'être, c'est le contrôle. Je pense que le préchi-précha guerrier avec un très vague fond d'Islam copieusement arrangé à la sauce barbare dont se réclament les pauvres bougres endoctrinés qui partent se battre et mourir a très malheureusement prouvé sa faculté de contrôle. Les nazis et les soviétiques ont utilisé les exacts mêmes biais idéologiques avec un argumentaire spécifique pour contrôler leurs ouailles.

Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il faut cultiver tout ce qui peut faire obstacle à toute idéologie. Parce que, par les temps qui courent, les âmes en peine en quête d'un sens à leur vie sont prêtes à se ruer vers tous ceux qui promettront de les sauver. Les chapelles et les crèmeries sont nombreuses, les nazillons et les fous de Dieu étant finalement de la même race tout en promettant de s'entre-tuer. Une idéologie, ça n'a en revanche pas peur d'être complètement con.

Alors les amis, faites-moi plaisir, ruez-vous sur vos bouquins, votre rock'n'roll, confrontez les idées, faites du bruit, pensez, exultez, pesez le meilleur et le pire, métissez-vous, batardisez tout ce que vous savez, noyez-vous sans peur dans tout le bordel qui nous entoure sans chercher à y donner un sens car il n'y en a pas. C'est en croyant, et j'insiste sur le mot « croire », à quelque chose d'aussi illusoire que l'existence d'un « sens » de la vie, que notre esprit se ferme petit à petit à tout ce qui y est étranger, à tout le reste, à toute l'immensité du monde et tout ce qui l'emplit... C'est en se focalisant sur une pensée unique, quand bien même serait-elle profonde, que les incompréhensions grandissent, s'installent, se complaisent et se reproduisent, engendrant durablement une rigidité qu'on ne prête qu'aux cadavres. Il n'y a pas de résurrection.

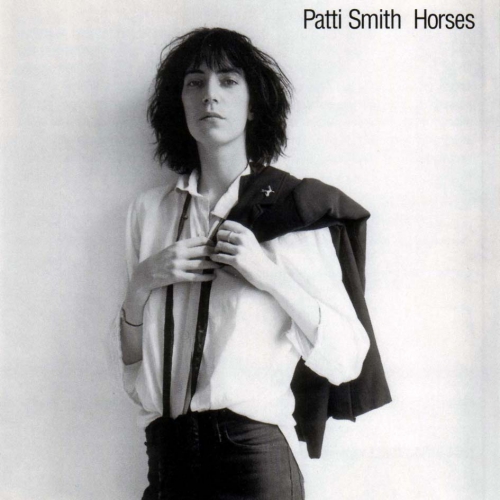

Patti Smith – Horses, 1975

L'année 1975 coupe en deux ma décennie préférée en matière de musique. C'était pourtant quelques milliers d'années avant ma naissances si l'on considère la vitesse avec laquelle le monde de la musique, tout inféodé aux modes qu'il est, évolue dans ce monde où l'industrie du divertissement est une des plus grosse mannes du système économique occidental. Rien qu'entre ma naissance et aujourd'hui les courants musicaux ont traversés plus des styles dominant que Nina Hagen n'a eu de révélations spirituelles. En 75, nous étions quelque part après les protest-songs et le folk Dylanien et l'émergence du punk et des courants plus destroy du rock. Prenons quelques albums et quelques événements de cette année 1975 pour bien situer le contexte : Diamonds & Rust de Joan Baez se situe bien entendu dans la continuité de la tradition folk portée aux nues par ce cher vieux Zimmy, Born to Run de ce cher vieux Springsteen fait un carton et est désormais un classique du... classic rock, Nougaro sort Femmes et Famines – qui n'a rien à faire dans le paysage que nous essayons de peindre, mais c'est sur cet album, par ailleurs très bon, que vous pourrez entendre « Tu verras (O Que Sera) » qui est une incroyable chanson –, John Lennon sort son album de reprises, Rock'n'roll, Elvis fête ses quarante ans et, consciente qu'il est temps que les jeunes gens s'emparent du rock'n'roll, Patti Smith débarque avec Horses, premier album du Patti Smith Group, classique parmi les classiques.

Patti Smith fait partie des rockeurs classés comme intellos ; bien que née à Chicago, elle est un pur produit de la scène New-Yorkaise où les influences et les courants se fracassent les uns contre les autres avec quand même pas mal de remous de hype et de branchitude dan l'onde de choc... Ses influences à elle sont multiples et elle parvient à mettre son âme de poétesse et sa fougue de rockeuse au diapason, son penchant éminemment littéraire et une rage purement punk mêlés grâce à la musique. Le vrai tour de force de Patti Smith est de rendre tout ça parfaitement cohérent, écoutable et même franchement génial dans le cas de Horses. C'est Lou Reed lui-même qui a suggéré à Clive Davis – alors chez Arista Records, label distribué par BMG aujourd'hui propriété de Sony Music – de faire signer chez lui la jeune poétesse bohème. Deux événements vont alors profiter énormément au succès de la chanteuse et donc du disque. Le premier événement survient moins de deux mois avant l'enregistrement et va fournir un petit coup de pouce promotionnel ; le 26 juin 1975 le Patti Smith Group tout juste constitué se produit à l'Other End Club et compte dans son public ce cher vieux Zimmy qui vient féliciter les musiciens en coulisses où est prise une photo qui fera immédiatement la couverture du SoHo Weekly News(1) ; la diffusion réduite du magazine n'enlève rien au fait, qu'officiellement, Patti Smith et son groupe posent aux côtés de Bob Dylan, ce qui est déjà une preuve de reconnaissance en soi. Le deuxième événement est l'arrivée de John Cale à la réalisation de l'album : « […] minutieux et infatigable, vite en guerre avec le groupe(2). Il réorganise et réarrange tous les morceaux avec soin et décuple la qualité de l'album enregistré en août-septembre 1975 au Studio Electric Lady(3) ». Il est certain que si les musiciens de Patti Smith sont suffisamment solides pour assurer sous la direction tyrannique de Cale et que le guitariste Lenny Kyle – qui officie encore aujourd'hui aux côtés de Patti Smith – est très bon, il manquait encore au tout jeune groupe une maturité artistique pour pondre un disque suffisamment intéressant d'un pur point de vue musical. À ce niveau, Cale a tout bon : il assure. Les arrangements ont de la gueule sans être pompeux et les musiciens sont effectivement pressés comme des citrons pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Après, c'est aussi à la prod' John Cale que vos oreilles devront faire face et là, il faut aimer... C'est mon cas, donc ça ne me perturbe pas outre mesure, mais sachez que chez John Cale, les fréquences basses sont coupées. Oui, coupées. Bon, il a déjà proposé des traitement plus radicaux en la matière, mais sa « patte » est bien là. Le disque met en avant les sons tranchants, incisifs. Pour le coup, cela profite beaucoup à la guitare de Lenny Kyle sur un « Free Money » aux rythmiques très précises et, d'une manière générale, cela donne une bonne puissance de feu à tous les petits chorus acérés qui sont balancés au feeling, souvent au petit bonheur la chance, mais dans un pur esprit rock'n'roll.

La vraie star, que je vous gardais pour la fin, c'est bien sûr Patti Smith. Là, c'est comme pour la « prod' à John Cale » : il y a une ligne invisible qui sépare les auditeurs selon leurs subjectivités et en fonction du côté de la ligne où il se situent, certains adoreront et d'autres dégobilleront sur leurs pompes. Je suis bien sûr du côté de la ligne où rien ne quitte mon estomac par ma bouche, mais je comprends parfaitement que la voix de Patti Smith puisse taper sur le système. C'est une chanteuse qui passe par l'énergie, la transe et qui ne se soucie que rarement de tout le reste : justesse, sobriété, subtilité, maîtrise ? Rien à foutre. Mes plottes Charlottes. Tout à burne. À boire ou je tue le chien. Du coup, la voix – au timbre indéfinissable au passage – part en couille, fait des détours par le monde merveilleux des hurlements et des onomatopées, fait un noeud, rebondit, passe du murmure au crachat vocal en l'espace d'un seul mot, bref fait un peu tout et n'importe quoi, mais toujours avec une rage habitée qui effectivement pourra transporter les uns dans sa folie ou scier lentement les nerfs des autres avec le bout tordu et émoussé d'une petite cuiller rouillée. En ce qui me concerne, je pense que c'est le seul moyen de balancer de la poésie sophistiquée dans du rock : la vivre à plein, sinon c'est juste une branlette. Comme chez un Leonard Cohen, qui a certes des méthodes beaucoup plus mesurées, c'est l'intensité qui est visée. Il y a chez Patti Smith des saillies qui viennent des symbolistes français autant que du plus cinglé des prêcheurs évangélistes, une transcendance des mots vers le corps et, bordel de Dieu !, ce n'est pas que dalle ! Pour ceux qui seraient du côté de la ligne où l'écoute d'une telle chose est un calvaire sans nom, sachez que cette drôle de créature a mis (un peu) d'eau dans son vin avec ses albums suivants – s'ils sont du coup moins marquants que Horses, ils sont aussi beaucoup plus accessibles aux réfractaires de ces interprétations outrancières.

Je voulais finir par vous parler des chansons en elles-même, mais j'ai trouvé beaucoup mieux dans le bouquin de Patti Smith herself : Just Kids (4). Juste quelques lignes que je vous retranscris ici et qui sont un joli témoignage de ce que fut la création de cet album incroyable qu'est Horses.

Le 2 septembre 1975, j'ai poussé les portes du studio Electric Lady. En descendant l'escalier, je n'ai pu m'empêcher de repenser à la fois où Jimi s'était arrêté pour bavarder un instant avec une jeune fille timide. Je suis entrée dans le studio A. John Cale, notre producteur, était à la barre, et Lenny, Richard, Ivan et Jay Dee installaient le matériel sur le plateau d'enregistrement.

Au cours des cinq semaines suivantes, nous avons enregistré et mixé mon premier album, Horses. Jimi Hendrix n'est jamais revenu pour créer son nouveau langage musical, mais il a laissé derrière lui un studio qui résonnait de tous les espoirs qu'il plaçait dans l'avenir de notre voix culturelle. J'ai eu tout cela en tête dès le premier instant où j'ai pénétré dans la cabine de voix. La gratitude que j'avais envers le rock and roll pour m'avoir permis de réchapper d'une adolescence difficile. La joie que j'éprouvais quand je dansais. La force morale que j'avais conquise à force d'assumer la responsabilité de mes actes.

Toutes ces choses étaient encodées dans Horses, ainsi qu'un hommage à ceux qui nous avaient pavé la voie. Dans « Birdland », nous nous embarquions avec le jeune Peter Reich dans l'attente que son père, Wilhelm, descende du ciel pour le délivrer(5). Pour « Break It Up », Tom Verlaine(6) et moi avons écrit sur un rêve dans lequel Jim Morrison, enchaîné comme Promothée, se libérait soudainement. Dans « Land », l'imagerie des garçons sauvages se fondait avec les étapes de la mort de Hendrix. Dans « Elegie », une remémoration d'eux tous, passés, présents et futurs, ceux que nous avions perdus, ceux que nous étions en train de perdre et ceux que nous perdrions à la fin(7).

Un dernier élément est mythique dans cet album : sa jaquette. La photo a bien entendu été prise par l'âme soeur de Patti Smith, le photographe Robert Mapplethorpe – d'ailleurs, bien que leur relation amoureuse n'ait duré que trois ans, le livre Just Kids parle presque exclusivement de sa relation avec Mapplethorpe, preuve s'il en est besoin de l'aspect indestructible de leur lien.

Quelques jours plus tard [après la séance photo de Horses, n.d.a], il m'a montré la planche-contact.

« Dans celle-ci, il y a la magie », a-t-il affirmé.

Lorsque je la regarde aujourd'hui, ce n'est jamais moi que je vois. C'est nous(8).

Pourtant, et je ne vous en parle que parce que je trouve ça marrant, ce « portrait androgyne qui bouleverse l'image de la femme dans le rock [a été refusé par Arista] en raison du duvet qui apparaît [ces mecs avaient assurément des yeux bioniques, n.d.a] sur la lèvre supérieure de la chanteuse(9) ». Le cliché a finalement été retenu car le contrat de Smith lui garantissait le contrôle total sur son disque. Elle se vengera sans vergogne quelques années plus tard en exhibant une aisselle velue sur la jaquette de Easter (1978).

Faites attention à la ligne ! Je vous aurais prévenu ! Ce n'est pas de la blague ! En revanche, je suis catégorique sur un autre point : qu'importe le côté de la ligne qui est le votre, il faut connaître Horses. C'est un grand album, une perle, un joyau et quoi qu'il en soit le témoignage d'une époque passionnante de la musique moderne.

NOTES :

1 : Le quartier de SoHo se situe dans Manhattan et a été le quartier des artistes durant les années 60 et 70. Le SoHo Weekly News, lancé par Michael Goldstein en 1973 était un modeste journal à ses début mais a vite rencontré le succès parmi les artiste et la population branchée de New-York City, labélisant pratiquement un quartier. Le magazine a été ressuscité en 2002 par d'anciens membres de l'équipe via un site internet qui ne semble plus guère actif mais qui a le mérite d'exister et de témoigner de cet épisode : www.sohoweeklynews.com/ .

2 : On trouve néanmoins une version live totalement punk de « My Generation » des Who sur l'édition remasterisée de 1996 où Cale est invité à tenir la basse. Pas rancuniers. Je vous recommande beaucoup cette version au passage. C'est très bourrin, mais c'est génial.

3 : Michka Assaya (sous la direction de), « Smith (Patti) » in Dictionnaire du Rock, Coll. Bouquins, Robert Laffon, Paris, 2000 (première édition), p. 1766

4 : Patti Smith, Just Kids, Harper Collins Publishers, Denoël pour la traduction française de Héloïse Esquier, 2000

5 : Wilhelm Reich était un psychiatre et psychanalyste autrichien, disciple de Freud et surtout une personnalité aussi controversée que haute en couleur. Il est l'inventeur et le principal théoricien du concept tout aussi controversé « d'orgone ». Il est mort en prison aux États-Unis en 1957.

6 : Le leader du groupe Television assure également les guitares sur ce morceau.

7 : Just Kids, Op. cit., p. 338-339

8 : Ibidem, p. 342

9 : « Patti Smith », Dictionnaire du rock, Op. cit., p.1766

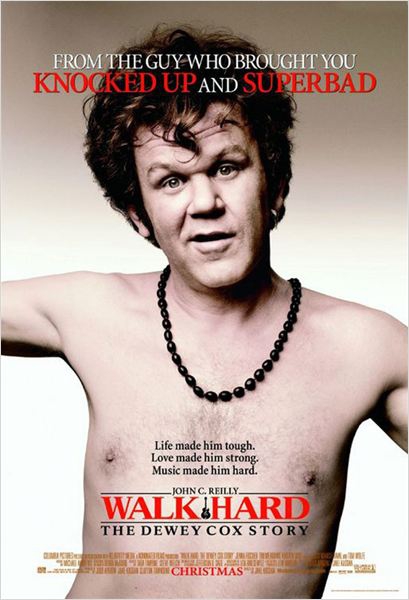

Jake Kasdan –Walk Hard, the Dewey Cox Story, 2007

Décidément, je parle beaucoup de cinéma cette saison... Le film d'aujourd'hui est vraiment cool. Walk Hard est une parodie de biopic où nous suivrons la vie, l'oeuvre et la carrière de Dewey Cox, génie tourmenté de sa naissance à sa mort. Vous l'aurez compris dès la lecture du nom « Cox » – qui se prononce en anglais comme le pluriel de bite et qui sera bien sûr un ressort exploité jusqu'à la corde – on va flirter avec le débile d'un bout à l'autre du film.

Le destin se précipitera sur le pauvre Dewey Cox encore enfant dans les années 40, dans la ferme familiale où il causera accidentellement la mort de son frère ainé, anéantissant toute possibilité de relation saine avec son paternel taciturne et dur comme la pierre. Mais son talent naturel pour la musique lui apparaîtra comme une possibilité de salut, un sens à sa vie et l'occasion de rendre son père à nouveau fier de lui. Pas vache dans un premier temps, le destin lui offre une carrière incroyable et son tube, « Walk Hard », le propulse en un instant aux côtés des plus grands où les drogues et les femmes faciles vont à nouveau se disputer son âme.

On ne peut pas vraiment dire que l'histoire de Walk Hard soit son point fort. Le fait qu'elle soit un énorme cliché n'est pas un problème ; on en a besoin pour pouvoir faire les liens avec des personnalités bien réelles et souligner le côté parodique du film. C'est plus son traitement qui est laborieux : quelques personnages clés sont à peine esquissés, d'autres, comme le manager de Dewey semblent tout simplement apparaître en plein milieu du film, sans présentation préalable, les histoires d'amour s'enchainent sans qu'on ne comprenne vraiment jamais ce qu'elles représentent pour Dewey occasionnant du coup quelques scènes longuettes où, faute de toute implication émotionnelle, on s'emmerde un peu. C'est triste parce que cette histoire était assez simple à raconter... Ce n'est pas un gros reproche que je formule ici, mais ça plombe forcément un peu le reste et c'est très dommage parce que le film a aussi de très beaux atouts. Le premier d'entre-eux c'est John C. Riley(1), un second couteau du cinéma américain dont vous connaissez forcément le visage et qui est parfait dans son rôle où il est fortement encouragé à cabotiner. Autre atout, bien qu'il soit à double tranchant : l'humour. Je précise « à double tranchant » parce que c'est débile. C'est totalement débile. Tout le monde ne rentrera pas dans le film, c'est certain. Les gags, sont souvent lourds, répétitifs, appuyés et... débiles. Si vous êtes amateur en revanche, vous allez vous régaler et profiter d'autant mieux de ce qui fait l'intérêt du film : la musique qu'il pastiche et le monde de la musique qu'il dépeint. Parodie affichée de Walk The Line(2) (2005) sorti deux ans plus tôt, le film ne se contente pas de pasticher du Johnny Cash est c'est une très bonne chose car cela permet de multiplier les références et de tisser, certes un brin rapidement et artificiellement, une histoire de la musique du XXème siècle. On voit ainsi le jeune Dewey taper le blues avec deux vieux blacks à l'épicerie du coin, chanter, à la fête de son école, une adorable chanson façon Roy Orbison qui déchainera les puritains et détachera les culottes, remplacer le chanteur noir de la boîte où il officie en tant qu'homme de peine au pied levé, écrire son premier succès country rock, connaître la gloire, croiser Franckie Muniz(3) en Buddy Holly et surtout Jack White (hilarant) en Elvis, se marier, divorcer, se remarier, partir se péter la tête au LSD en Inde en compagnie des Beattles(4), devenir fou, tenter de composer son chef-d'oeuvre en réunissant des centaines de musiciens de tous les coins du globes autour d'une chèvre, redevenir fou, toucher le fond, animer une émission de télé has-been, se ranger des bécanes, revenir, etc... Toujours est-il que les compositions troussées pour le film sont bien fichues et que le son des différentes époques est assez bien rendu, sans pour autant donner dans l'archéologie sonore ou dans une maniaquerie déplacée. La réalisation est en revanche assez basique et les idées de mise en scène assez pauvres, le film se fiant d'avantage à ses gags et ses acteurs pour tenir le spectateur éveillé.

Je vous laisse vous dégotter ce film avec ce dernier conseil : tenez-vous éloignés de la V.F(5) ! Je le répète, il faut être client de ce genre d'humour, mais on ne peut nier que ce portrait d'une icône fictive, tout pastiche qu'il soit, fait mouche et se fait l'écho déformé d'une carrière musicale « idéale » universelle, compulsant les clichés avec bonheur.

NOTES :

1 : Son premier rôle au cinéma était dans Outrages (1989) de Brian De Palma. Ça donne le ton. Mais il a aussi tourné pour Scorsese à deux reprises, plusieurs pour l'immense Paul Thomas Anderson et dans le tout dernier film de Monsieur Robert Altman, The Last Show (2006), un film dont je vous reparlerai très probablement. Bref, il a une carrière longue comme le bras et belle comme un camion.

2 : Walk The Line est le biopic de Johnny Cash sorti en 2005 et réalisé par James Mangold. Le découpage de Walk Hard est assez similaire et les nombreuses analogies entre le véritable artiste et l'artiste de fiction sont nombreuses : l'enfance dans une ferme de l'Arkansas, les débuts logiquement country, le succès, la drogue, etc...

3 : L'interprète de Malcolm. C'est plus clair comme ça.

4 : Avec Jack Black en Maca ! À noter que les deux s'étaient déjà croisés en 2006 dans un autre film rock : Tenacious D in The Pick of Destiny de Liam Lynch.

5 : La V.F n'est pas honteuse, elle fait même quelques efforts louables par moments, mais traduire totalement le film et sa montagne de jeux de mots – au ras du bitume, certes, mais jeux de mots quand même ! – est tout simplement impossible.

Blog Vidéo Bonus #1 - Les Mountain Men chantent Brassens

Bonjour à tous !

Aujourd'hui, je parle ENCORE des Mountain Men. Mais j'ai une bonne raison. Non, j'ai deux bonnes raisons ! D'une part, le prochain album dont je vous parlais dans le dernier blog vidéo est officiellement titré et daté : Against the Wind sortira donc le 23 février prochain. D'autre part, j'avais quelques rushes où les deux larrons parlent de leur spectacle consacré à Brassens et j'avais envie de vous montrer tout ça.

Bon visionnage et à jeudi les amis !